2015 Вестник Санкт-Петербургского университета Сер. 15 Вып. 3

Декоративно-прикладное искусство

Н. Г. Колтышева

В. А. Мариев

- Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9

- Русский музей народоведения, Российская Федерация, 190029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 86М

Узорные двухслойные ткани западной Белоруссии: гродненские двухосновные ковры

В статье представлены результаты изучения традиционного метода ткачества белорусских двухслойных тканей. Показано, что этот метод основан на использовании «двойного зевообразования». Суть его заключается в том, что зев для прокладывания утка делается

в два этапа. На первом этапе ручным способом с использованием «разделителя» формируется узор. На втором в каждом слое с помощью ремизок формируется ткань полотняного переплетения. В статье показано, что этот метод является вариантом ткацкой техники, называемой Finnweave, применяемой на белорусском блочном станке с непосредственной связью между ремизками и подножками. Предложена схема записи узора на двухслойной ткани в сжатой форме. Особенностью этой схемы является то, что она фиксирует только образование узора (первый этап зевообразования). В статье рассмотрены художественно-технические особенности гродненских двухосновных ковров на базе предложенной схемы записи. Эта схема может быть применена для фиксации и исследования узоров исторических двухосновных ковров, для обучения студентов, и может быть полезным инструментом при создании новых узоров на двухслойных тканях. Статья может быть полезна всем интересующимся белорусским двухслойном ткачеством. Библиогр. 13 назв. Ил. 19.

Ключевые слова: двухслойные ткани, гродненские двухосновные ковры.

Patterned fabrics from west belarus: double-warP taPestry from grodno

N. G. Koltysheva, V. A. Mariev

- St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya nab., St.Petersburg, 199034, Russian Federation

- Russian Folk Costume Museum,

86M, pr. Obuhovskoi oborony, St. Petersburg, 190029, Russsian Federation

The article presents the results of the research into the traditional weaving methods applied in double-

layered fabrics from Belarus. It shows that this weaving method is based on the use of the double shed

formation. This method consists in forming the shed for the placement of the weft in two steps. In the

first step the pattern is created manually with the aid of a shed stick. In the second step the double-

layered plain weave fabric is formed in each layer with the aid of shafts. The article demonstrates

that this method is a variation of the weaving technique called Finnweave, adapted for the Belarusian

counter-balance loom with 4 shafts and a direct connection between the shafts and the treadles. The

article proposes a notation for the description of the patterns on the double-layered fabrics which can

be used for an abridged description of the patterns. The notation reflects only the formation of the pattern (i.e. the first step). The article also investigates some artistic and technical characteristics of the

double-warp tapestry from Grodno, offering several examples that are described with the help of the

proposed notation. The notation can be used for the description and investigation of the the historical

patterns of the double-warp tapestry from Grodno for didactic purposes and as a tool for creating new

patterns on the double-layered fabrics. The article is of interest for all those who study double-layered

fabrics from Belarus. Refs 13. Figs 19.

Keywords: double-layered fabrics, Finnweave, double-warp tapestry.

Введение

Гродненские двухосновные ковры мало известны в современной России. На своей родине, в Белоруссии, они заслужили единодушную оценку исследователей как выдающиеся произведения текстильного искусства. А. И. Непочелович так характеризует эти тканые изделия в своей статье «Выявление особенностей традиционных двойных ковров»: «Чудесным сокровищем Западной Белоруссии являются отличительные по композиционно-орнаментальной структуре и технической сложности двухосновные двухслойные ковры, которые получили в начале XX века название “гродненские ковры”» [1]. Интерес к гродненским коврам возродился в современной Белоруссии в конце XX века. О. А. Лобачевская в монографии «Белорусский народный текстиль» посвятила гродненским двухслойным коврам отдельную часть «Двухосновные ковры: художественный феномен белорусско-польского пограничья» [2, с. 329–359]. В ней приведены цветные фотографии гродненских двухслойных ковров, хранящихся в Национальном музее истории и культуры Белоруссии в Минске, в Гродненском государственном историко-археологическом музее, в Белорусском государственном музее истории религии (Гродно), в Государственном литературно-краеведческом музее в деревне Гудевичи Мостовского района Гродненской области и в других музеях Белоруссии. Однако в литературе огродненских двухслойных коврах нет подробных сведений о строении ткани и технике ткачества этих ковров. Настоящая статья устраняет этот пробел.

Рис. 1. Двухслойный восточнопрусский ковер, вытканный Эрной КоллерНачало научному изучению двухслойных восточнопрусских крестьянских ковров положил немецкий исследователь Конрад Гам (Konrad Hahm). Свои исследования он проводил в период 1925–1935гг. Результаты изложены в книге «Восточнопрусские крестьянские ковры» [3]. В ней приведены фотографии 10 сохранившихся старинных восточнопрусских двухслойных крестьянских ковров XVIII–XIX веков. Эти ковры получили название «восточнопрусские мазурские ковры», так как происходили с юго-восточного края Мазурского поозерья. Считается, что производство таких ковров замерло в середине XIX века в Восточной Пруссии, однако в XX веке оно было восстановлено. К. Гам пишет: «На основе технического исследования ткани, проведенного инж. Куртом Хеншелем (Kurt Hentschel) (Берлин) в 1934 году, при поддержке муниципалитета города Лик (Lyck) в мастерской г-жи Эрны Коллер (Erna Koller) было восстановлено производство двухслойных ковров, которые, таким образом, были вырваны из забвения» 1 [3, S. 92]. Один из авторских ковров Э. Коллер, сделанный по мотивам немецкой народной сказки «Олень — Золотые Рога» в 1942 г., показан на рис. 1 (фотография ковра приведена по книге «Текстильное искусство Восточной Пруссии» [4, S. 171]). Ковер сделан из шерсти красно-коричневого и песочного цветов. В настоящее время он хранится в музее города Люнеберг недалеко от Гамбурга.

Относительно бытования двухслойных ковров в других местах кроме Восточной Пруссии К. Гам пишет следующее: «…распространение двойной ткани выходит за немецкую границу. Директор государственного музея в Гродно Иосиф Иодковский (Jozef Jodkowski) имел любезность прислать мне карту области распространения встречающейся в Польше двойной ткани. Согласно этому, область ее простирается от немецкой границы на высоте Лика (Lyck), несколько поверх треугольника с очертанием Августов—Гродно—Белосток, с сильно убавляющейся плотностью на юге, стало быть, севернее Белостока. <…> Согласно также присланным фотографиям, эти ковры совершенно такие же в размере, технике и построении узоров, как ковры восточнопрусские. Директор Иодковский замечает, что они употреблялись в большинстве случаев как покрывала на постель, или, когда выношены, как конские попоны зимой, и что еще сегодня ткутся такие покрывала. Старейшая известная ему двойная ткань — 1836 года. В музее Гродно находятся только вещи с середины XIX века» [3, S. 93].

В книге К. Гама показан узор на восточнопрусском ковре — стилизованная фигура оленя [3, S. 80]. Для этого мотива приведен чертеж разработанной схемы — патрона [3, S. 81, рис. 86]. Из чертежа и описания к нему следует, что восточнопрусская двойная ткань по своей структуре аналогична шведской двойной ткани. «Средневековая двойная ткань, которая и сегодня производится в Норвегии, Швеции, Финляндии в крестьянском ткачестве, является технически такой же, как восточнопрусская двойная ткань. Отличия лежат только в узорах» [3, S. 82].

После 1920-х годов и до начала Второй мировой войны на территории Северо-Восточной Польши (Западной Белоруссии) была организована группа ремесленных ткачей, которые ткали двухслойные ковры под художественным руководством польской художницы Элеоноры Плутинской. Сочетание традиционной двухслойной техники и современных (для того времени) эстетических принципов польского декоративно-прикладного искусства принесло этим коврам международное признание.

Рис. 2. Двухслойный ковер «Звери». Худож ник Э. Плутинская, ткачество О. ЯрошевичНа рис. 2 показан двухслойный ковер, вытканный О. Ярошевич в 1954 г. по мотивам, разработанным художницей Э. Плутинской в период между двумямировыми войнами [5, табл. 126].

Элеонора Плутинская в статье «О старых двойных тканях Соколки, Августова и Белостока и о современных двойных тканях» (1959) писала о двухслойных коврах: «Такую ткань мы увидели впервые в 1928 году, когда ее принес на занятия (в Художественной академии в Варшаве. — Авторы) профессор Иосиф Чайковский. Это была старая народная ткань, которую он купил на рынке в Кнышине сразу после первой мировой войны. Это была двойная ткань с веночком из виноградной ветки. <…> В народном ткачестве Польши двойные ткани встречаются на северо-восточных территориях в Польше в треугольнике Белосток, Августов, Гродно и в Восточной Пруссии на юго-восточном крае Мазурского озерного края. В других польских краях такие ткани неизвестны. Старейшие типы сохранившихся польских двойных тканей происходят из Восточной Пруссии. Техника [польских тканей] идентична технике восточнопрусских тканей. Эта техника жива в Польше до настоящего времени под названием “ковер гродненский”» [5, s. 61]. Таким образом, Э. Плутинская также отметила, что «ковер гродненский» и восточнопрусские двухслойные ткани по технике и материалу относятся к одному типу.

Мы показали, что немецкие и польские специалисты по двухслойным тканям подтверждают: ткань двухслойных гродненских ковров такая же, как скандинавские и восточнопрусские ткани. В нашей статье «Техника тканей Finnweave в русских узорных двухслойных тканях» [6] мы писали, что русские двухслойные ткани относятся к тому же виду, что и скандинавские и восточнопрусские ткани. В настоящее время такую технику ткачества принято называть термином «финвив» (Finnweave).

В 1939 г. вышла книга «Народное искусство и его значение для художественной культуры» польского автора Елены Шрамовны (Helena Schrammównа) [7]. В этой книге двухслойным гродненским коврам посвящен свой раздел [7, s. 37–47]. В нем автор привела фотографии некоторых двухслойных ковров и их фрагментов, которые впоследствии перепечатывали в свои работы другие исследователи двухслойных ковров.

Белорусские исследователи продолжили научное изучение гродненских двухслойных ковров. Д. С. Тризна в 1979 г. в статье «Белорусские народные ковры» [8] привела фотографии «гродненских ковров» и их фрагментов (взятые из работы [7]). Она писала: «В настоящее время, особенно в послевоенные годы (после Великой Отечественной войны) пробудился большой интерес к старым забытым техникам. Художественные выставки народного ткачества, экспедиции по деревням, где еще живет ткачество, показывают, что там возрождаются старые ткацкие традиции» [8, с. 35]. И далее в своей монографии «Белорусские ковры и гобелены»: «Автор [Д. С. Тризна] делает попытку впервые в общих чертах ознакомить читателя с историей белорусского ковроткачетсва, с народным ковром — “дываном”, показать художественные особенности белорусских древних и современных ковров и гобеленов» [9, с. 6]. В частности, она расширила материал по двухслойным гродненским коврам [9, с. 223–226] и привела ссылку на книгу Е. Шрамовны [7] как источник фотографий двухслойных ковров в своей монографии.

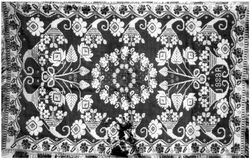

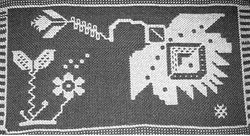

Рис. 3. Двухслойный ковер Я. Райской, вытканный в 1939 г.Т. Малиновская в журнале «Декоративное искусство СССР» в статье «Двухслойные ковры» написала: «Одной из редких ткачих, владеющей этой техникой [двухслойного ткачества] и художественной традицией является жительница д. Одельск Гродненского района Ядвига Августовна Райская» [10, с. 33] и привела современные фотографии ковров Я. Райской. Ядвигу Райскую (1913–2003) по праву считают выдающейся ткачихой двухслойных ковров. О. А. Лобачевская в книге «Белорусский народный текстиль» так пишет о Ядвиге Райской: «В конце 1930-х годов она обучалась двухосновному ткачеству в одной из ремесленных мастерских в Соколке у Брониславы Яцкевич. Всю свою дальнейшую жизнь мастерица занималась ткацким ремеслом. Ядвига Райская ткала ковры по заказу односельчан и на продажу. Она имела широкий ткацкий станок и изготавливала ковры размером около 150 см на 200 см без шва посередине.Ткачество было ее основным занятием и источником дохода» [2, с. 350]. На рис. 3 показан ковер Ядвиги Райской, вытканный в 1939 г.

Рис. 4. Двухслойный гобелен «Путешествия Апостола Павла». Художник Е. Ф. ШунейкоВ настоящее время этот ковер хранится в Гродненском государственном историко-археологическом музее. Ковер создает ощущение радости, является символическим пожеланием достатка и изобилия (мотивы «рога изобилия» по краям ковра). Я. Райская замечательно использовала технические возможности двухслойного ткачества для создания разнообразных сложных узоров на ковре.

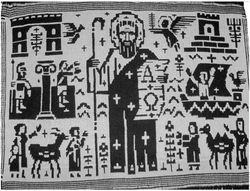

И сейчас в Белоруссии сохраняют традиции двухслойного ткачества. Государственное учреждение культуры (ГУК) Гродненский областной методический центр народного творчества подготовил и выпустил рекламную брошюру «Двойное ткачество Гродненщины» [11]. В этой брошюре рассказывается об истории Гродненского двухслойного ткачества, о современном положении дел и о людях, которые это ткачество развивают в настоящее время. В частности, там написано: «Несколько десятков лет при Гродненском областном методическом центре народного ткачества действует лаборатория по ткачеству. Сегодня ею управляет художник, методист центра Елена Феликсовна Шунейко. В начале 2000-х годов она училась двойному ткачеству у Я. А. Райской. Поскольку Е. Ф. Шунейко занимается в первую очередь созданием сюжетнотематических композиций, то появился авторский гобелен в технике двойного ткачества». Гобелен «Путешествия апостола Павла» художницы Е. Ф. Шунейко показан на рис. 4. Материал гобелена: черный и красный акрил.

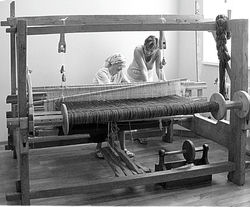

Также мастерство ткачества двухслойных ковров от Я. А. Райской переняла Вера Игнатовна Белокоз, учительница школы в деревне Гудевичи Мостовского района Гродненской области, где существует Государственный литературно-краеведческий музей, в котором собрана коллекция двухслойных ковров как исторических, так и современных. В музее сохраняют и распространяют традиции двухслойного ткачества. В музее хранятся ковры, вытканные В. И. Белокоз, они, в основном, имеют растительные орнаменты, зачастую геометрического характера. На рис. 5 мастер двухслойного ткачества Вера Игнатовна Белокоз сидит за широкими кроснами, на которых ткут двухслойные ковры (фото автора Н. Колтышевой). Рядом с ней — директор музея Екатерина Витальевна Басинская, которая выучилась ткать двухосновные ковры у Веры Игнатовны. Широкие кросны имеют блочный подвес на 4 ремизки, каждая ремизка прямо подвязана к одной подножке.

Рис. 5. Ткацкий станок для ткачества двухслойных ковров в дер. Гудевичи

Рис. 6. Мастер двухслойного ткачества В. И. Белокоз (справа) и Н. Г. Колтышева (слева)Автор настоящей статьи, Н. Г. Колтышева, посетила Гродно и дер. Гудевичи летом 2014 г. В наших предыдущих работах, в частности, в статье «Восстановление древнего вида русского ткачества — узорного двухслойного ткачества» [12] показано, как только лишь по музейным образцам мы восстановили технику русского двухслойного ткачества и выткали современные ковры по мотивам старинных русских тканей. В настоящее время живых носителей традиционной русской техники двойного ткачества уже не осталось. Целью поездки в Белоруссию было увидеть своими глазами процесс ткачества двухосновных ковров в исполнении носителя традиционной техники (В. И. Белокоз), воспринявшей эту технику от признанного мастера белорусского двойного ткачества (Я. А. Райской) и убедиться, что наша восстановленная русская техника аналогична белорусской. В деревне Гудевичи директор музея Е. В. Басинская и мастер ткачества В. И. Белокоз показали метод ткачества двухосновных ковров на белорусских кроснах. Автор имела возможность убедиться, что двухслойные белорусские ковры имеют такое же строение, что и русские этнографические двойные ткани. На рис. 6 — Н. Г. Колтышева и В. И. Белокоз за широкими кроснами, заправленными двухцветной основой (рис. 5), на которых в дер. Гудевичи ткут двухслойные ковры. Далее в статье мы подробно опишем этот метод ткачества, который является одним из вариантов ткацкой техники Finnweave для станка с блочным подвесом четырех ремизок и прямой связью ремизок с подножками.

Другой задачей поездки было ознакомление с коллекцией гродненских двухосновных ковров в Гродненском государственном историко-археологическом музее 2 .

Ткачество двухслойных ковров методом,

применяемым в дер. Гудевичи

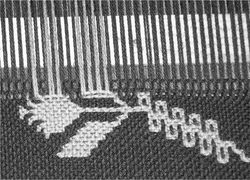

Рис. 7а. Фрагменты ковров, использованные для ткачества нашего небольшого коврикаВ качестве примера мы рассмотрим ткачество образца, узор на котором собран из фрагментов разных гродненских ковров. На рис. 7, а показан фрагмент ковра Я. А. Райской со стилизованным большим цветком (ковер целиком см. на рис. 4), цветок из этого фрагмента мы воспроизвели на нашем образце.

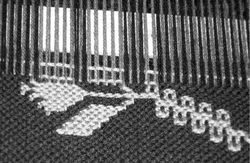

Рис. 7бФрагмент другого гродненского ковра из Гродненского историко-археологического музея (ГДТАМ КП 84028) показан на рис. 7, б. Часть этого фрагмента — небольшая ветка с цветком на конце, стебель которой покрыт «петельками» (характерный мотив, часто использовавшийся в гродненских коврах) была воспроизведена на нашем образца.

На рис. 8 показан наш образец в работе. Далее в статье шаг за шагом будет рассмотрено ткачество узора в верхней левой части: ветки с петельками, заканчиваю-

щейся цветком с листиком.

Рис. 8. Наш двухслойный образец в процессе ткачестваДля ткачества двухслойных ковров используют широкий ткацкий станок с блочным подвесом четырех ремизок и непосредственной связью между ремизками и подножками (рис. 5), т. е. первая ремизка подвязана к первой подножке, вторая ремизка — ко второй подножке и т. д. Таким образом, при наступании на первую подножку связанная с ней первая ремизка опускается, а все остальные поднимаются. При нажатии на вторую подножку опускается вторая ремизка, а остальные поднимаются, и аналогично для третьей и четвертой подножек. Для ткачества нашего образца была взята основа из синих и желтых акриловых нитей. В основе нити разных цветов лежали парами: две желтые нити, затем две синие и т. д. На станке была сделана рядовая проборка: желтые нити были пробраны в первую и вторую, а синие — в третью и четвертую ремизки. Для ткачества двухслойных ковров дополнительно требуется разделительная дощечка или разделительный пруток, назовем его «разделитель». На рис. 8 показан разделитель, проложенный в основе. В нашем образце двухслойная ткань состояла из верхнего слоя, сделанного из нитей синего цвета в основе и в утке, и нижнего слоя — из нитей желтого цвета в основе и в утке.

Для прокладывания утков в двухслойных белорусских тканях используют так называемое «двойное зевообразование». Это означает, что зев, в который прокладываются утки, образуется наложением двух зевов, каждый из которых получается независимо от другого. Чтобы получить зев для прокладывания утка способом «двойного зевообразования», делают два шага. Рассмотрим, как получают зев для прокладывания желтых утков. Первым шагом раскрывают зев, верхняя часть которого состоит из нитей основы желтого цвета, а нижняя часть — из нитей синего цвета. Для этого желтые нити, пробранные в ремизки 1 и 2, поднимают вверх, а синие, пробранные в ремизки 3 и 4, опускают вниз. Сохраняя зев открытым, разделитель прокладывают в нижней части основы, образующей зев, то есть в синих нитях основы по всей ее ширине. При этом в некоторых участках основы разделитель прокладывают в зев между нитями основы разного цвета, а в других участках кладут под всеми нитями основы. Вторым шагом опускают вниз ремизкой 1 половину нитей желтой основы. В результате получают зев, в который прокладывают желтый уток.

Рис. 9. Двойной зев для прокладывания желтого утка на ткацком станкеНа рис. 9 показан желтый уток, проложенный в зев. Разделитель, плоская дощечка, поставлен на ребро. Для работы в качестве разделителя мы использовали металлический пруток диаметром 10 мм. На фотографиях использован деревянный разделитель для наглядности. На рис. 9 можно видеть, что половина желтых нитей основы опущена, а остальные нити основы подняты вверх блочным ремизоподъемным механизмом. Также виден желтый уток, проложенный в образовавшийся зев. Таким образом, один зев был образован с помощью разделителя, а второй зев получают с помощью ремизок. Утки одного цвета прокладывают парами.

Чтобы проложить второй желтый уток, не вынимая разделителя, нажимают ремизку 2. В эту ремизку пробрана вторая половина желтой основы, в полученный зев прокладывают второй желтый уток.

Рис. 10. Образование двухслойной ткани после прокладывания ряда желтых утковНа рис. 10 показан результат прокладывания двух желтых утков. На фотографии показана лицевая сторона ткани, в участке, примыкающем к опушке ткани, видны два желтых утка, проложенные в основу, и часть разделителя, лежащего плашмя в основе. Два желтых утка переплетены с желтой основой полотняным переплетением.

Если считать справа налево относительно пар нитей синей основы, разделитель прошел одну пару сверху (в месте, где заканчивалась петелька на стебле), затем три снизу, четыре сверху (в месте, где начинается листик), снова две снизу, и еще четыре сверху (в месте продолжения фигуры цветка). Там, где разделитель был проложен между желтой и синей основой, на рис. 10 видны пары желтых нитей основы поверх светлого деревянного разделителя, в этих местах желтый уток образует протяжки над опущенными нитями синей основы между точками своего переплетения с желтой основой. Там же, где разделитель прошел ниже всех нитей основы, на рис. 10 видны участки, где поочередно лежат пары нитей синей и желтой основы, в этих местах желтый уток лег на изнаночную сторону и не виден. После того как пара желтых нитей утка проложена, разделитель вынимают и бердом прибивают пару утков к опушке ткани.

Рис. 11. Двойной зев для прокладывания синего утка на ткацком станкеПосле пары желтых утков всегда прокладывают пару синих. Для этого также используют «двойное зевообразование». На рис. 11 показан синий уток, проложенный в зев. На первом шаге для прокладывания разделителя открывают зев, в котором в верхней части лежат только синие нити основы, а в нижней соответственно только желтые. Не закрывая зев, разделитель прокладывают в нижней части основы, образующей зев, т. е. в желтых нитях. На рис. 11 разделитель поставлен на ребро для наглядности, видно, что местами под ним лежит желтая основа, а местами вся основа проходит над разделителем. Затем опускают ремизку 3, и половина синей основы опускается, а остальные нити основы поднимаются. В полученный зев был проложен синий уток. Чтобы получить зев для прокладывания второго синего утка, не вынимая разделителя, опускают ремизку 4.

Рис. 12. Образование двухслойной ткани после прокладывания пары синих утковНа рис. 12 показана часть образца с опушкой ткани, где два синих утка проложены следом за парой желтых утков, показанной на рис. 10. Желтые нити сделали первый ряд для листика, продолжили формирование головки цветка и закрыли петельку на стебельке. Рассмотрим теперь, как был проложен разделитель для нового ряда: пары синих утков. Считаем пары желтой основы справа налево. Разделитель прошел четыре пары снизу (продолжение листика), затем две сверху (промежуток между листиком и цветком), снова две снизу (сам цветок), одну сверху и, наконец, одну снизу (формирование изгиба цветочного лепестка). На рис. 12 видно, что разделитель лег ниже всех нитей основы в месте образования листика, синий уток ушел в этом месте на изнаночную сторону, а желтая основа образует над ним вертикальные протяжки. В местах, где разделитель лежит ниже синей основы, но выше желтой, видны горизонтальные протяжки синего утка над парами нитей желтой основы, лежащей под разделителем. Таким образом, на рис. 12 показано, как прокладывание разделителя в основе определяет, на лицевую или на изнаночную сторону ложится пара нитей синего утка. Затем разделитель вынимают и прибивают бердом два проложенных синих утка.

Как видно, при прокладывании рядов утков того и другого цвета разделитель используют для выделения участков основы, где уток, переплетенный с основой, будет лежать на разных сторонах ткани. При ткачестве двухслойных ковров, как мы показали, за парой желтых утков прокладывают пару синих, за парой синих прокладывают пару желтых и т. д. При сновании пару нитей синей основы чередуют с парой нитей желтой основы. Поэтому в ткани нити основы и утка ложатся парами. Ткань Finnweave является двухслойной тканью, в которой слои связаны по контуру узора и нити основы и утка лежат парами. Таким образом, способ изготовления двухслойной ткани, который автор статьи изучила в деревне Гудевичи, является вариантом ткацкой техники Finnweave.

Процесс двойного зевообразования, используемый при ткачестве в дер. Гудевичи, обладает следующими основными отличиями:

— на первом шаге в основу прокладывается разделитель, который используется для выделения участков основы, где уток будет ложиться на разные стороны ткани;

— на втором шаге зев делают с помощью ремизок;

— уток прокладывают не в тот зев, который сделан разделителем, а в зев, получающийся на втором шаге.

Необходимо заметить, что техника двойного зевообразования с использованием разделителя при создании двухслойных тканей коренным образом отличается от техники браного ткачества. Следовательно, русские поневные двухслойные ткани неправильно называть «браными», как это иногда делается.

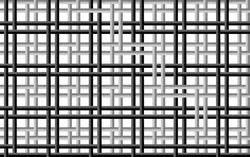

Схема ткачества узора

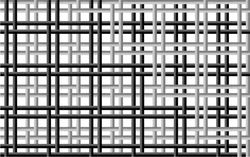

Рис. 13. Строение двухслойной ткани с выходом ступенчатой линии светлых утков на лицевую сторонуСхематически строение ткани этого образца показано на рис. 13. Ткань состоит из двух слоев: верхнего синего и нижнего желтого слоя. На рис. 13 видно, что нити основы лежат парами, нити пар утков разного цвета чередуются друг с другом. Утки разных цветов переплетаются только с основой своего цвета. В местах пересечения пар основы с парой утков своего цвета пары нитей разделяются и переплетаются между собой — мы называем такие места частицами полотняного переплетения. Между частицами полотняного переплетения в такой двухслойной ткани лежат протяжки пар основы и утков. Как получаются уточные (горизонтальные) и основные (вертикальные) протяжки в ткани, было показано в предыдущем разделе. Нити верхнего слоя, синие нити, показаны как темные пары нитей, образующие сетку на лицевой стороне ткани. Элементами, из которых сделана эта сетка, являются горизонтальные и вертикальные протяжки пар синих нитей. В узлах сетки лежат частицы полотняного переплетения синего верхнего слоя. Также на рис. 13 показаны нити нижнего желтого слоя — светлые пары нитей, образующие вторую сетку. Элементами этой сетки являются горизонтальные и вертикальные протяжки пар нитей нижнего слоя. Они лежат ниже сетки верхнего слоя и только в местах, где есть узор, выходят на лицевую сторону ткани. Таким образом, узор на лицевой стороне ткани получают размещением протяжек нитей основы и утка нижнего слоя над верхним. На рис. 13, в правой части схемы, показаны протяжки основы и утка желтого цвета, образующие ступенчатую линию на лицевой стороне.

На рис. 8 такие тонкие ступенчатые желтые линии использованы, например, для стеблей у цветка и двух листиков в левом нижнем углу образца.

Рис. 14. Фрагмент русской двухслойной ткани: рязанская поневная тканьНа рис. 14 показан фрагмент рязанской двухслойной поневы «коситницы» [12, с. 171, рис. 3], ткань которой тоже является тканью Finnweave. Узор на ней сделан льняными нитями нижнего слоя, вышедшими на лицевую сторону, сотканную из шерстяных нитей. Льняные нити хорошо сохранились, и на рисунке четко видны их пары и ступенчатое строение линий узора. Характерным для русских тканей является то, что узор на них образуют линии, а не участки смены слоев ткани. В линиях на ткани хорошо видно, что узор образован протяжками. Поэтому мы за основу нашего построения схемы ткачества взяли именно протяжки, а не частицы полотняного переплетения.

В своей книге К. Гам привел схему-патрон для ткачества узора оленя, как он был выткан на восточнопрусских коврах [3, S. 81]. Схема К. Гама состоит из следующих элементов: частиц полотняного переплетения нижнего слоя, частиц полотняного переплетения верхнего слоя, горизонтальных и вертикальных протяжек между частицами полотняного переплетения. Каждый из этих элементов обозначен как разные клетки на схеме узора. Когда мы начинали нашу работу по исследованию русских двухслойных тканей, мы использовали для фиксации узора ткани похожую схему из таких же элементов. Эта схема показана в нашей статье «Узорные двухслойные ткани Пензенской губернии» [13, с. 227, рис. 4], она включает в себя частицы полотняного переплетения двух слоев и протяжки пар нитей основы и утка между этими частицами. Однако, когда мы начали использовать со студентами такую схему для ткачества, оказалось, что чертежи на миллиметровой бумаге получаются большими — больше метра. Для работы на станке такие чертежи не подходят.

Тогда мы пришли к решению, что частицы полотняного переплетения не нужно показывать на схеме, так как при ткачестве они делаются одинаково для всех рядов утка одного цвета. Этим мы сократили схему в 2 раза, оставив на ней только информацию о том, как прокладывать разделитель в каждом ряду утков, т. е. отражая на схеме первый шаг двойного зевообразования.

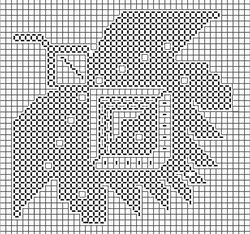

Рис. 15. Схема ткачества стилизованного цветкаНа рис. 15 показана схема ткачества для стилизованного цветка с рис. 7, а, фрагмента ковра Я. А. Райской. На схеме показаны только протяжки пар желтых

и синих нитей основы и утка на лицевой стороне ткани. На этой схеме сетка верхнего слоя из синих нитей показана как сетка линий на клетчатой бумаге. При этом вертикальная сторона клетки показывает синюю основную протяжку пар нитей основы, а горизонтальная сторона клетки показывает синюю уточную протяжку пар нитей утка.

Сетка нижнего слоя из желтых нитей обозначена колонками и рядами клеточек между линиями. Там, где желтая горизонтальная протяжка лежит на лицевой стороне, она обозначена горизонтальной черточкой, пересекающей вертикальную сторону клетки. Там, где желтая вертикальная протяжка нижнего слоя лежит на лицевой стороне, она обозначена как вертикальная черточка, пересекающая горизонтальную сторону клетки.

Покажем, как прокладывают разделитель для образования зева методом «двойного зевообразования», изложенным ранее, по предложенной схеме. Для желтого ряда утков разделитель прокладывают выше нитей синей основы, помеченных горизонтальными черточками, и ниже всех нитей синей основы — вертикальных сторон клеток.

Для синего ряда утков разделитель прокладывают в нижней части зева, образованной всеми желтыми нитями, над нитями основы, показанными как горизонтальные стороны клетки, и под всеми нитями, помеченными вертикальными черточками.

Наша схема может быть использована для фиксации узоров на двухслойных тканях и их исследования; также для обучения двухслойному ткачеству; и, наконец, может быть полезным инструментом для создания новых узоров. Используя эту схему, рассмотрим одну характерную особенность гродненских двухслойных ковров.

Элементы узора на двухслойной ткани

и вложенные узоры

Особенностью белорусских двухслойных ковров является то, что каждый из двух слоев ткани на лицевой стороне ковра местами является фоном, а местами создает узор на фоне другого слоя.

Рис. 16. Двухслойный коврик с фрагментами узоров гродненских двухслойных ковров Рассмотрим часть узора — вершину цветка, которая на рис. 16 обращена вниз.На рис. 16 показан наш законченный образец с вытканным на нем желтым цветком на синем фоне, который был сделан по схеме на рис. 15. Синий фон — это двухслойная ткань, в которой на лицевой стороне лежит синий слой. В тех местах ткани, где слои не связаны между собой, нет препятствий для равномерного распределения нитей основы и утка одного слоя. Поясним это на схеме строения ткани.

Рис. 17. Строение двухслойной ткани со сменой слоевНа рис. 17 показана схема двухслойной ткани: в правом верхнем углу лежит участок, где желтый слой вышел на лицевую сторону ткани, т. е. произошла смена слоев. На рисунке видно, что на этом участке ткани желтые частицы полотняного переплетения лежат рядом друг с другом, и между ними нет частиц полотняного переплетения синего слоя, следовательно, нет препятствий для их сближения друг с другом. Значит, оба слоя — синий в левой части рисунка и желтый в правой — образуют участки ткани своего цвета без протяжек на лицевой стороне. Таким образом, желтый цветок (рис. 16) сделан желтым слоем двухслойной ткани на лицевой стороне. Контур цветка представляет собой линию, по которой произошла смена слоев, по этому контуру они связаны между собой.

Лепестки отделены друг от друга тонкими синими линиями. На схеме (рис. 15) они показаны как ступенчатые линии, образованные протяжками пар синих нитей основы и утка, аналогичными протяжкам желтых пар нитей на рис. 13. Эти ступенчатые линии показывают вышедшие на лицевую сторону пары синих нитей и являются узором на желтом фоне цветка. Таким же синим узором на желтом фоне являются точки на боковых широких лепестках цветка (рис. 16). На схеме узора эти точки выглядят как квадратики, ограниченные двумя горизонтальными и двумя вертикальными протяжками пар синих нитей основы и утка (рис. 15). В местах расположения этих точек слои соединены между собой. Таким образом, желтый цветок лежит на синем фоне, а в желтом цветке лежит синий узор — создан вложенный рисунок, в котором синий и желтый слои попеременно играют роль фона для узора, образованного нитями другого цвета. Можно сказать, что слои в этой двухслойной ткани равноценны, так как ни один из них не выступает только как фон или узор.

Поскольку слои равноценны, это дает возможность создавать вложенные узоры, в которых вложение создается сменой слоев или выходом отдельных протяжек нижнего слоя на лицевую сторону. В тех частях узора, где протяжки лежат большими группами, образуются пятна одноцветной ткани на лицевой стороне. В других, где протяжки лежат в виде ломаной линии, отдельных квадратиков или прямых линий, они образуют тонкие линии, точки или утолщенные линии на лицевой стороне. Эта особенность присуща не всем народным двухслойным тканям. Например, в русских рязанских поневных тканях узор сделан из льняных нитей нижнего слоя (см. рис. 14), а фон — из шерстяных нитей верхнего слоя. Сопоставление русских рязанских поневных тканей и тканей белорусских двухслойных ковров позволило нам выделить особенность белорусских тканей, которая создает художественные эффекты на ткани. Название гродненских двухслойных ковров «двухосновные» подчеркивает эту особенность, поскольку обе основы равноценны при ткачестве.

Объяснение художественных особенностей узора через строение двухслойной ткани

Рис. 18. Фрагмент ковра из гродненского историкоархеологического музея (ГДАМ КП 84028)В гродненских коврах выработаны мотивы излюбленных узоров. В своей работе «Белорусский народный текстиль» О. А. Лобачевская писала: «Характерной особенностью старых гродненских ковров является присутствие в их орнаменте стилизованного мотива виноградной лозы с листьями, гроздью винограда и побегами (усиками. — Авторы)» [2, с. 343]. Мотив виноградной ветки с ковра из Гродненского государственного историко-археологического музея (ГДТАМ КП 84028) показан на рис. 18. Фотография фрагмента гродненского ковра сделана автором статьи в Гродненском историко-археологическом музее летом 2014 г.

В гродненских коврах две ткани разных цветов соединены переходами пар основы и утка из одного слоя в другой. При этом в месте перехода образуется однослойная структура ткани, а не двухслойная, поскольку при смене слоев нити одного цвета проходят между нитями другого цвета. Это значит, что в месте перехода нити размещаются относительно друг друга плотнее, чем в тех частях ткани, где лежат

несвязанные слои. В месте перехода нити давят друг на друга, дальше их взаимное давление не распространяется. Протяжки пар нитей основы и утка в двухосновных тканях образуются в местах перехода нитей из слоя в слой, поскольку тесное расположение нитей в одном слое (вместо двух) не позволяет частицам полотняного переплетения одного цвета распределиться в слое и сблизиться между собой.

Рис. 19. Двухслойный ковер по мотивам гродненских ковров. Автор Н. Г. КолтышеваНебольшой ковер (65×100 см), вытканный одним из авторов данной статьи по мотивам узора виноградной ветки, показан на рис. 19. Материал: синий и серый акрил. Рассмотрим, как применение разных элементов структуры двухслойной ткани создает узор на этом ковре. От виноградной ветки отходят усики, с точки зрения структуры они представляют собой ступенчатые линии из вертикальных основных протяжек и горизонтальных уточных протяжек, стыкованных между собой. В местах стыковок лежат синие частицы полотняного переплетения, на ковре они почти не заметны, так как задавлены и частично закрыты соседними фоновыми нитями серого цвета, и, таким образом, места стыковки протяжек имеют округлую форму. Стилизованные грозди винограда на ковре представлены как геометрические фигуры, заполненные синими точками. Каждая точка на ткани сделана из четырех протяжек, двух основных и двух уточных, образующих квадрат. Частицы полотняного переплетения, лежащие по углам квадрата, сдавлены соседними серыми нитями фона, и на ковре образуется небольшой синий круг или большая точка.

Центральный стебель виноградной ветки составлен из таких же элементов, что и точки в виноградной лозе, но в стебле они примыкают друг к другу. Прямая часть стебля имеет гладкие вертикальные границы, так как техника Finnweave позволяет создавать гладкие вертикальные и горизонтальные линии. Синий виноградный лист получен сменой слоев в двухосновной ткани. Синие частицы полотняного переплетения на листе, не примыкающие к границе смены слоев, застилают поверхность сплошным синим слоем. Жилки на листе сделаны серой линией на синем фоне. Эта линия по своему строению такая же, как синяя линия на сером фоне (виноградные усики и стебельки виноградных листьев). Стыковка линий двух цветов (синий стебелек листа стыкуется с серой жилкой листа у его основания) происходит со сдвигом на 1 ряд утка.

На бордюре синего цвета лежит орнамент из серых листиков и стилизованных цветов роз. Такое обрамление центральной части ковра нередко встречается в гродненских коврах. С точки зрения структуры нет разницы между строением синего узора на сером фоне и строением серого узора на синем фоне. Смена фона на бордюре ковра была одним из приемов художественного оформления, используемых при создании гродненских ковров (например, бордюр на ковре Я. А. Райской, рис. 3). Таким образом, мы рассмотрели, как строение двухслойной ткани определяет узор на двухслойном ковре.

Заключение

Мы сопоставили в нашей статье исторические восточнопрусские двухслойные ткани (рис. 1), польские двухслойные ткани (рис. 2), русские двухслойные ткани (рис. 14), западнобелорусские двухслойные ткани (рис. 3) и сделали вывод, что по технике и способу ткачества все они относятся к одному виду тканей. Таким образом, все перечисленные ткани являются результатом применения одной ткацкой технологии, несмотря на значительные различия в узорах и используемых материалах. Ткачихи белорусских двухслойных ковров достигли большого мастерства в использовании техники двухслойных тканей для создания замечательных красивых двухслойных гродненских ковров. Обучение такой технике ткачества может быть построено на базе графической схемы — схемы записи узоров и ткачества, предложенной в этой статье. Применение схемы для записи узоров традиционных гродненских ковров может использоваться для их фиксации (перевода из «бесписьменной» традиции в «письменную» документацию) как части культурного наследия белорусского народа и передачи знаний современным ткачам. На основе схематической записи возможно сравнение узоров двойных тканей разных народов.

- Перевод цитат выполнен автором статьи В. Мариевым.

- Выражаем свою благодарность директору ГУК Гродненский областной методический центр народного творчества И. Д. Деменчук и сотруднице центра Я. А. Борисевич за помощь в организации этой поездки.

Литература

- Непочелович А. И. Выявление особенностей традиционных двойных ковров // Сб. науч. тр.

участников конф. XI Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные дням Славянской культуры и письменности. Минск: Белорусский государственный университет культуры и искусства, 2006. С. 100–102. - Лобачевская О. А. Белорусский народный текстиль. Художественные основы, взаимосвязи,

новации. Минск, 2013. 525 с. - Hahm K. Ostpreussische Bauernteppiche. Jena: Diederichs, 1937. 115 S.

- Burchert I., Barfod J. Textile Volkskunst Ostpreußens. Husum, 2003. 231 S.

- Plutyńska E. O starych podwojnych tkaninach Sokółki, Augustowa i Bialegostoku i o podwójnych tkaninach wspólczesnych // Tkanina polska / red. Piwocki Ksawery. Warszawa, 1959. S. 60–68.

- Колтышева Н. Г., Мариев В. А. Техника ткачества Finnweave в русских узорных двойных тканях // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. Искусствоведение. 2014. Вып. 4. С. 140–151.

- Schrammówna H. Sztuka ludowa i jej znaczenie dla kultury artystycznej . Wilno, 1939. 110 s.

- Тризна Д. С. Белорусскiя народные дываны // Памятники истории и культуры Белоруссии.

Мiнск: Полымя, 1979. № 4. С. 32–35. - Тризна Д. С. Белорусскiя дываны i гобелены. Мiнск: Навука i тэхнiка, 1981. 127 с.

- Малиновская Т. Двухосновные ковры // Декоративное искусство СССР. 1989. № 2. С. 32–33.

- Двойное ткачество Гродненщины / подг. мат-ла Е. Ф. Шунейко, Я. И. Борисевич; ГУК Гродненский областной методический центр народной культуры. Гродно, 2013. 7 с.

- Колтышева Н. Г., Мариев В. А. Восстановление древнего вида русского ткачества — узорного двухслойного ткачества // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. Искусствоведение. 2012. Вып. 3. С. 166–179.

- Колтышева Н. Г., Мариев В. А. Узорные двухслойные ткани Пензенской губернии // Вестн.

С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. Искусствоведение. 2013. Вып. 2. С. 223–231.

Статья поступила в редакцию 20 марта 2015 г.

Контактная информация

Колтышева Наталья Георгиевна — кандидат технических наук; koltng@yandex.ru

Мариев Валерий Александрович — научный сотрудник

Koltysheva Natalia G. — Ph.D.; koltng@yandex.ru

Mariev Valery A. — Researcher