Сарафан

Ворот - рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.

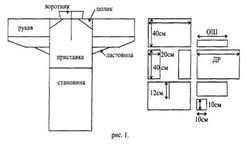

Древнерусские рубахи были прямого покроя туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотнища. Рукава делались узкими и длинными. У переселенцев-старообрядцев Алтайского края использовался более поздний вариант рубахи - поликовая (перед и спинка рубахи соединяются при помощи вставок из ткани - поликов).

С первого взгляда он кажется простым: сарафан, рубаха с расшитыми рукавами и головной убор. Однако при внимательном рассмотрении раскрываются многие тайны, а вместе с ними и сказочная красота наряда, особенно его праздничного варианта, который чаще всего изображается в книжных иллюстрациях и показывается в музеях. Основой женского и девичьего костюма является рубаха, преиму-щественно белого цвета. Шилась она из прямых полотнищ льняной или полотняной ткани домашнего изготовления.

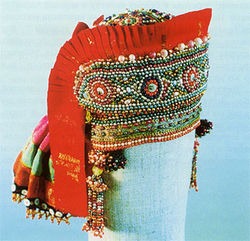

Те детали одежды, которые упоминаются в старинных заонежских песнях (кисейные рукава, жемчужные ожерелья, алые ленты, затканные золотыми нитями, шелковые платки, гродетуровые и парчовые сарафаны), издавна являлись составной частью праздничного женского заонежского костюма. Богатство деталей свидетельствует о том, что костюм Заонежья своими истоками восходит к боярскому костюму XVII в., состоявшему из рубахи, сарафана, душегреи и головного убора. Специфика традиционного крестьянского костюма была связана с эстетическими представлениями крестьян о женской красоте.

Узорная льняная ткань, имевшая широкое применение в русской деревне, особенно для повседневной одежды. Вырабатывалась из окрашенной пряжи. Орнамент пестряди чаще всего состоял из клеток и полосок. Пестрядь изготавливали сами крестьяне.

Орловские крестьянки использовали множество видов и способов украшения одежды: вышивку, узорное ткачество, крашение, разнообразные вставки из кумача и набивного сатина; нашивки из цветных полос, атласных лент, блесток, кружев. Различные декоративные средства, применявшиеся для создания единого художественного целого — праздничного костюма, неизменно были подчинены выработанным веками приемам композиции.

Живших до нас мы знаем по сказаниям, песням, легендам, а также благодаря множеству полезных и красивых вещей, созданных в большинстве своем безымянными талантами. Рассматривая старинную праздничную одежду крестьян, не перестаешь удивляться необыкновенной гармонии, силе жизни, исходящей от этих вещей, способности не только донести до нас зримый образ предков но и понять духовную их сущность.

В данной статье - фотографии различных элементов народного костюма и комплексов народной одежды.

Поверх коротены с прямыми шелковыми сарафанами надевали на плечи три шелковых алых платка, называемых "аловицами". Первый плат накладывался на плечи, концы его спереди пропускались через кольцо на грудь или перекрещивались, пропускались под лямки сарафана, и на этот плат укладывались на грудь украшения. Затем на плечи укладывали второй плат, продевая концы его под лямки сарафана, и расправляли его в виде крыла, лямками назад. Третий платок надевали поверх второго, концы его заправлялись за лямки коротены спереди с внешней стороны и расправлялись в виде крыла спереди и чуть в бок, как-бы обрамляя нагрудные украшения.

На территории расселения древних русов и современной Венгрии найдено большое количество поясных наборов и других предметов с гербообразными изображениями, основу которых составляют двузубые эмблемы и трезубцы. Однако, если раннесредневековые наборы с гербообразными изображениями на них являлись продуктом местного производства, то этого нельзя сказать о самих гербообразных изображениях.

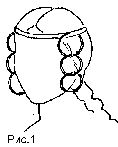

Свадебный наряд пинежанки состоял из белой рубахи тонкого домашнего холста со сборчатым круглым вырезом у шеи и длинными узкими у запястий рукавами с белой сквозной, как кружево, вышивкой-перевитью. Сверху надевался красный суконный сарафан домашней выработки - пониток, так называла его старушка-владелица. Сарафан был косоклинный, замечательный своим старинным покроем и скульптурной четкостью формы.

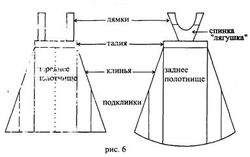

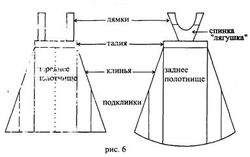

Основу пинежского женского костюма составляет сарафанный комплекс, который включает в себя рубаху, сарафан и пояс. Наиболее старинный по форме был косоклинный сарафан, состоящий из двух прямых полотнищ спереди и одного прямого сзади и косых клиньев по бокам. Спереди полотнища не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядо пуговиц на воздушной петли. Лямки с переди цельнокроеные, а сзади пришивные.

Обязательной деталью костюма был пояс. Пояса были самые разные. С шелковыми сарафанами носили покупные пояса, плетенные из золотых и серебреных нитей узкие пояса, на концах которых были кисти или золотые маковки. Позже в деревнях стали сами шить опояски; к опояске подшивали или подвязывали сверху нее широкую ленту, чаще всего муаровую. С сарафаном попроще носили широкие плетеные или тканые пояса, а с сатиновым или ситцевым сарафанами - тканые узкие. Пояса повязывались на левом боку, длина их 4-6 аршин.

Погребальная одежда отличалась характером покроя, материалом, цветом способом изготовления. Часто считалось, что показывать ее посторонним людям большой грех.

Одной из особенностей был обычай хоронить в одежде, в которой человек венчался (Лешуконский р-н, Архангельской области).